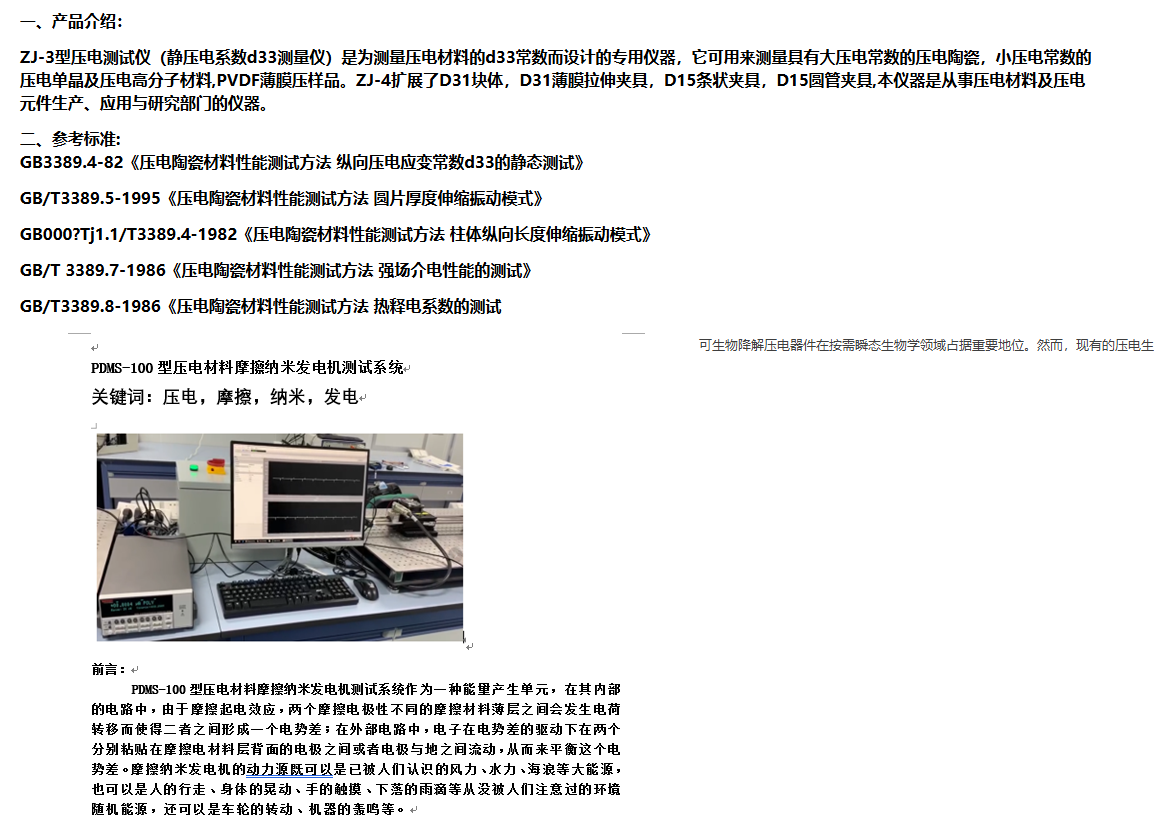

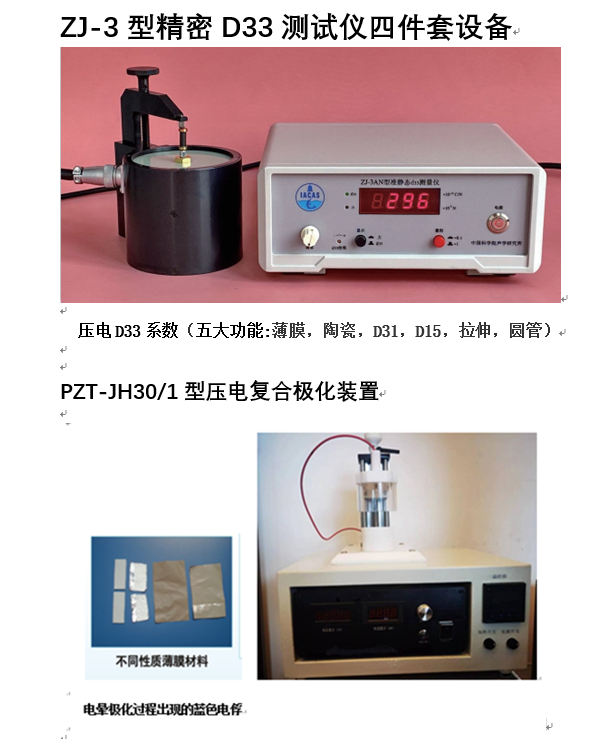

材料+医学 安徽医科大学采购ZJ-3型精密D33测试仪和PZT-JH30/1型复合极化装置

压电材料能够实现机械能和电能之间的相互转换,是重要的智能材料,能被集成到众多的可植入/可穿戴医疗系统(IWMS)中,包括超声传感器、压力传感器和电刺激器等。由于压电材料的独特机电特性,它们在自供电或无线供电的生物电子学中具有重要的应用潜力,可以避免使用常用的容量有限且有毒的化学电池。同时由于具有与生物很好的相容性,可以有望在医学开展应用,推进“材料+医学”发展。

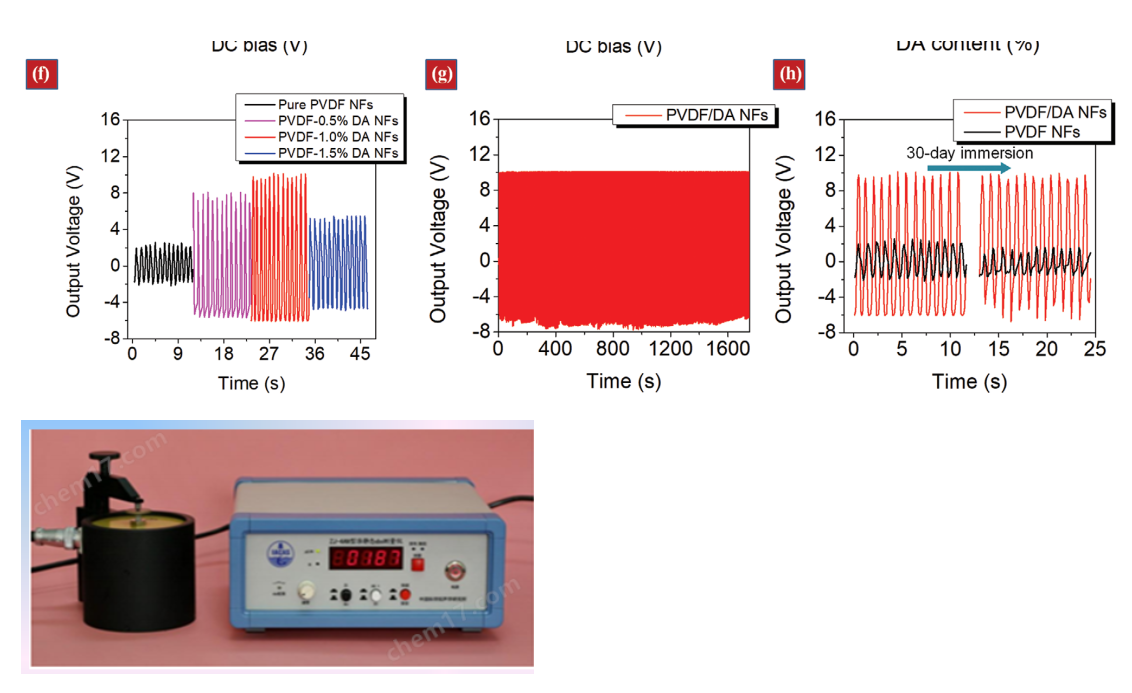

可生物降解压电器件在按需瞬态生物学领域占据重要地位。然而,现有的压电生物材料由于难以进行大规模晶体取向排列和压电性较弱等缺点,仍是开发此类器件的阻碍。在此,该团队提出了一种以密度泛函理论为指导,通过超声辅助工艺合成取向、自发排列的压电γ-甘氨酸/聚乙烯醇(γ-glycine/PVA)薄膜的新策略。性原理计算显示,γ-甘氨酸的负压电效应源于氢键相互作用引起的甘氨酸分子的拉伸和压缩。合成的γ-glycine/PVA薄膜显示出10.4 pC N-1的压电性能和324×10-3 Vm N-1的超高压电电压系数。该生物薄膜被进一步开发为柔性、生物可吸收、无线压电超声电疗设备(b-WPUE),在临床伤口模型中,b-WPUE能缩短约40%的伤口愈合时间,并能自我降解,为压电生物薄膜工程和瞬态生物电子设备的开发提供了可靠的方法。

超声驱动的生物电子学可提供一种可持续供电的无线方案。然而,目前的超声植入系统在生物兼容性和与有铅/无铅压电材料和器件相关的采集性能方面均面临严峻挑战。在此,该论文了一种用于无线双相深部脑刺激(DBS)的无铅双频超声植入体,将两种开发的无铅夹层多孔1-3型压电复合元件集成在柔性印刷电路板中,具有增强的采集性能。重要的是,该植入物通过便携式外部双频换能器为超声波供电,产生临床相关频率的可编程双相刺激脉冲。,还通过癫痫啮齿动物模型展示了超声驱动植入物在深部脑刺激中的长期生物安全疗法,为未来开发植入式超声电子器件提供一个可替代平台。随着新能源、先进制造等领域对功能材料性能要求的日益严苛,传统材料研发模式面临显著挑战:跨尺度关联机制不清晰、实验试错周期长、计算资源消耗巨大。人工智能技术与多尺度模拟方法的深度融合,为材料科学开辟了“数据驱动+物理建模”的创新路径—通过机器学习(ML)加速材料性能预测、优化设计流程,推动材料研发从“经验驱动”向“智能驱动”跨越。国际趋势方面,Nature等顶级期刊近年来持续聚焦“多尺度材料模拟”“AI for Materials”等交叉领域,LAMMPS等计算工具与ML技术的结合已成为研究热点。国际团队在电池催化剂设计、压电材料极化机理解析等领域取得突破性进展,通过图神经网络(GNN)、强化学习(DQN)等技术实现了材料性能的精准预测与高效设计,为新能源材料、绿色催化等技术的发展注入新动能。